诗无达诂,象有多义。

文学家鲁迅在平面设计方面颇有建树,如国徽、校徽、书刊封面和房屋改造图等。因为并非专门设计师,除国徽在呈报上级机关时有一份说明外,其余或者没有撰写说明,或者撰写而没有留存,因而,其设计意图和象征意义,就给后人留下了解释的空间和争论的余地。北京大学校徽即其一例。

最近一个时期,鲁迅设计北大校徽引发了学界和大众的关注,成为热点话题,这对鲁迅传播来说当然是有益的。而我近期的两项工作恰好与鲁迅设计北大校徽有些关联,不妨略加探讨。

我们正在编辑《鲁迅手稿全集》,收录现存所有鲁迅手稿、手迹,其中有一部分是鲁迅手绘图案,有猫头鹰、蜜蜂、国徽等,北大校徽图案自然也在收录之列。但鲁迅的设计草图已不存世,所以全集只能收入黑白复印件。其间,有专家提出见过最早的白底蓝字的北大校徽,曾在鲁迅博物馆展出,可对实物照相或扫描制版。可惜的是,鲁迅博物馆的这枚北大校徽在上世纪八十年代中期丢失,所以一时竟无从对证。不过,这种鲁迅设计原图与现在面貌的差异也正说明:在北大一百多年的历史上,校徽的图案和颜色发生过变化,如增加英文校名、文字颜色由黑变红等。但鲁迅设计的篆书“北大”二字图案始终未变,而且总是处于徽章的核心位置。

因鲁迅博物馆所藏北大校徽丢失的话题引起一定反响,博物馆一位退休职工、也是《鲁迅手稿全集》编委会专家之一叶淑穗同志在2021年5月18日的《北京晚报》上发表了《寻“徽”三十余载:鲁迅设计的北大校徽原件丢失始末》一文,回忆了遗失细节。那是1985年4月18日,鲁迅博物馆在接待外宾讲解时,发现展厅陈列柜中的校徽丢失。文章发表后,北京师范大学一位教授家属致电《北京晚报》编辑部,告知其家中有一枚这样的校徽。在《北京晚报》编辑陪同下,校徽持有者高继辉先生来到鲁迅博物馆,出示校徽请专家鉴定。这枚徽章白底黑字,背面印有编号744,系持有者的岳父屈震寰所有。屈震寰是河北定县人,1906年生,1925年入北大预科,1926—1928年离校参加北伐和南昌起义,1929—1932年在北京大学法学院政治系学习并毕业。鉴定完成后,家属决定将其捐赠给鲁迅博物馆。这里可以提前做一个预告,观众在今年下半年改造完成的鲁迅博物馆鲁迅生平陈列中,将看到这枚校徽——尽管这并不是鲁迅设计后的第一批制品。鲁迅设计校徽时期的北京大学,每年招收学生很少,因此,第一批校徽恐怕已不存世了。

此外,还有一个契机。今年热播的电视剧《觉醒年代》在演绎新文化运动诸先贤故事时,设计了一个吸引人的情节,就是鲁迅设计北大校徽。剧中是这样表现的:北京大学校长蔡元培先是口头邀请鲁迅担任北大兼职教授,随后请鲁迅改天去他家中商议另一件事——可见第二件事相当重大。隔天,鲁迅如约而至,两人进行了下面的对话:

蔡元培:我要请你做的第二件事情呢,就是为北大设计校徽。

鲁迅:那您有没有具体的想法和要求?

蔡元培:我没有具体的要求。你豫才的想法,就是我蔡元培的想法。

鲁迅:蔡公您高抬我了。

蔡元培:不,我从来不奉承人的,我认为在当下中国,看问题最尖锐、最深刻的,你周树人是一个。我相信你为北大设计的校徽,北大的学子会世世代代佩戴下去,永不褪色。

鲁迅扮演者的身形和姿态,如站立和抽烟姿势,跟目前看到的鲁迅照片都颇相像,可见演员是做过一番功课的。但这段对话却有些可斟酌之处。其一,聘任讲师和设计校徽两件事并非发生在同一时期,鲁迅被聘为北大讲师(按能力来说当然应该是教授,但北大规定在政府任职的官员不能兼职教授),是在五四运动之后,具体说是在1920年周作人担任北京大学教授后,国文系计划开设小说史课,主任马幼渔本来请周作人主讲,周作人也应承下来,但随即觉得自己不合适,而鲁迅在搜集古代小说史料方面成绩很多,于是推荐鲁迅代替自己。这样决定后,应该由国文系负责人拟好聘书,由蔡元培校长签章发出——当然,如果这期间蔡元培和鲁迅见过面,蔡元培当然也可以说一句欢迎你来任课的客气话。而设计校徽是发生在两年多前的1917年。

其二,即便将两件事捏合在一起,也完全可以一起说,而不必为了有意突出设计校徽而让鲁迅去蔡元培家中面商。须知他们见面一次并不容易,鲁迅在教育部上班,蔡元培虽然担任过教育总长,但当时已经任职北大,所以他们日常联系以通信为主。剧中这么安排,时间和人物身份都不相合。按照剧中的叙述时间,如果鲁迅接受了到北京大学任职的邀约,那就是蔡元培领导下的兼职教员,设计校徽可以说是应尽义务。所以,我想,蔡元培以书信的形式邀请同乡和老部下鲁迅设计校徽更合情理,也更郑重其事。

其三,剧中人物谈话的语气和称呼不合文化习俗,而且也不统一。鲁迅称呼蔡元培“蔡公”是可以的,当然,称蔡先生最好;蔡元培称呼鲁迅“豫才”是合适的,不应该直呼其名。蔡元培称赞鲁迅的话也存在时间错乱问题,因为鲁迅那时还没有正式走上文坛,发表的文字很少,蔡元培看到的也许只有《拟播布美术意见书》和几篇翻译的日本学者论述儿童教育的论文(在教育部的杂志上刊登),那些表达他深刻见识、犀利文笔的小说和随感录等要一年以后才发表,所以蔡元培称赞鲁迅“看问题最尖锐、最深刻”,多少有点儿“先见之明”。当然,他们是同乡,又是同事,见面次数较多,相知较深,这么评价也说得通。但蔡元培赞扬鲁迅艺术设计水平的用语也有可商,因为设计是创造性工作,理念和意象是专属的,不好说“你的想法就是我的想法”。

至于剧中蔡元培说他相信北大学子会喜欢校徽,并且会世世代代佩戴等赞美话,已经获得时间的证明:百年之后,校徽图案仍在使用,说出了我们这一代人的“后见之明”。

京师大学堂创立于1898年,1912年5月更名为“国立北京大学”。蔡元培1916年12月出任北京大学校长时,学校还没有校徽和旌旗。蔡元培正是在考虑设计制作校徽时,想起鲁迅,遂写信委托此事。现在坊间也流传一段蔡元培当年给鲁迅信中的话:“余想请先生为北京大学设计一枚校徽,也不必多复杂,只需将先生一向倡导的美育理念融会贯通即可。”不知所据为何,而且也不像蔡元培的口吻,甚至将信件双方的身份完全颠倒了。大力倡导美育理念的是蔡元培,鲁迅是拥护者和实践者,曾被蔡元培安排在教育部主办的夏期美术讲习班上讲授《美术概论》。在日常交往中,蔡元培得知鲁迅收藏古代美术品,曾经写信给鲁迅交流心得,还向鲁迅借阅过拓片。所以从两人实际交往来看,蔡元培看重的是鲁迅的艺术鉴赏力和对中国古代美术的研究成绩。

鲁迅接受蔡元培的委托并完成任务。他在1917年8月7日的日记中写道:“寄蔡先生信并所拟大学徽章。”信中可能向蔡元培说明了自己的设计思路,可惜该信不存。

《觉醒年代》播出后,观众争论的焦点是如何理解鲁迅设计图案的象征意义,图案设计妙在何处。综合过去人们对校徽意义的解释,大概有三说:一是“三人成众”,二是“民族脊梁”,三是“师生关系”。

“三人成众”说,指的是校徽上“北大”二字,上下排列,上部的“北”字是背对背侧立的两个人形,下部的“大”字是一个正面站立的人形,有如一个人背负二人,构成了“三人成众”意象。

“民族脊梁”说,认为鲁迅用“北大”两字做成了一具形象的脊梁骨,希望北大学生成为国家民族复兴的脊梁。电视剧《觉醒年代》中,北大同仁拿到鲁迅的设计图案,激动不已,交口称赞,即持此说。

我本人倾向第三种解释:“师生关系”说。我在《度尽劫波——周氏三兄弟》一书的“字缝”一节中这样写道:“校徽由篆文‘北大’二字组成三个人形,‘大’字可作为老师的象征,弯着两腿,吃力然而坚定地支撑着肩膀上的两个学生。这个图案,作为北大校徽的基本元素,一直沿用至今。”我当时还尝试模仿鲁迅的口吻给蔡校长写信,对校徽图案的象征意义做一点解释,但写了一半,觉得不妥,遂按下不表。

大学应以教师为主体,教师决定学校的水平和发展方向。1917年蔡元培上任北京大学校长后,着力于改造学校的风气,施行思想自由、兼容并包的办学方针,组建高水平的教师队伍。鲁迅是教育部官员,当然了解学校的运行模式;他还担任过中学的教务长和校长,深知管理学校和教书育人的辛苦,因此将老师放在画面的中心位置。

至于校徽的艺术来源,一般解释说:篆书“北大”二字由三个人字图形组成,徽章形似瓦当,具有鲜明的中华传统文化特色。我同意这种释义。

总之,校徽的象征意义是多方面的,以上几种解说都有道理,都有参考价值。但当拍摄电视剧或创作其他文艺作品时,势必要在这些意义中进行选择。看了有关鲁迅设计北大校徽的议论,我不揣浅陋,把自己的解说再次申述,并且找出当时试写而未完成的鲁迅给蔡元培的信,补足文意,供关心鲁迅研究及未来创作电影、电视剧的朋友们参考:

鹤庼先生左右

大学徽章草成,随函呈览。徽章设计,树人愧乏其才。民元国务院令教育部设计国徽,部令稻孙、季巿及树人承担。稻孙精于绘事,故国徽图案,实赖稻孙之力,季巿与树人襄助而已。大学徽章,树人原以为较易,感念 先生盛意,贸然答应,然一著手,颇觉踌躇。延宕多日,迄无灵感。今日偶检寒斋所藏秦汉瓦当集摹本,忽悟不妨取瓦当形状,虽与他国学校徽章之盾形不同,却具本国艺术特性。内中“北大”二字以篆体书写,亦与瓦当形状契合。大学者,硕儒老师之所在也。北大为我国最高学府,应招纳名师隽才且善待之。然今之北大暮气甚深,官气亦重。 先生长校后施行之改革,屡有窒碍,足见改革之不得不行。树人以大学应以教师为中心及重心,因将徽章中象形教师之“大”字置于中央。虽然,师之责重矣哉!树人昔日求学,激于义愤,参与抗争,责三矢于牛入,挤木瓜于武林,颇快意一时。不料自任教员以至监督,编写讲义,劝导诸生,经理校务,左右支绌,方知为师之难。因使“大”字略呈弯曲,以状其艰辛。而“北”字表征学生立于教师之肩,意颇显明,观者当能会心。总之,瓦当表全校同心,文字喻师生协力,期望北大学术精进,事业圆成。图案简陋,意思浅薄,临封逡巡,不胜惶恐之至。专此,敬请

道安。

晚周树人 谨上

八月七日

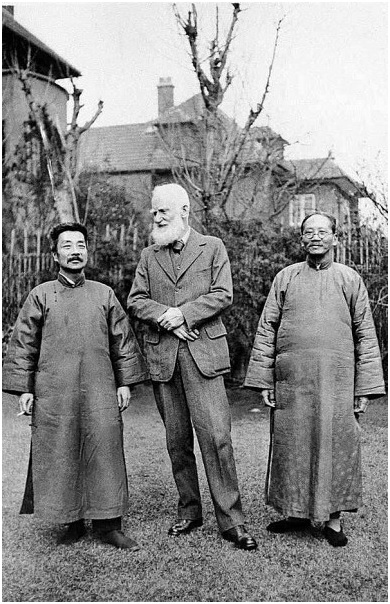

鲁迅、萧伯纳、蔡元培合影,摄于上海孙中山旧居 资料图片

鲁迅设计的《呐喊》封面 资料图片

鲁迅设计的北京大学校徽 资料图片

0

+1

0

+1