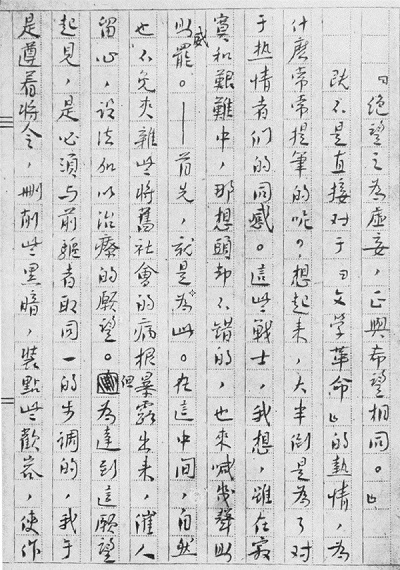

1933年天马书店初版印行《鲁迅自选集》,卷前有此书《序言》的鲁迅手稿影印图一页,下识“作者原稿之一”,因未见于各版鲁迅手稿“全集”,应为遗珠一种。故为补阙,录图于此:鲁迅手稿补遗一页

一

1933年天马书店3月初版《鲁迅自选集•序言》与《南腔北调集•〈自选集〉自序》一文大体相同,细节有异,是同一篇文章的两个版本。《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿现藏于鲁迅博物馆,共四页,影印收入1978—1986年与2021年两个版本的《鲁迅手稿全集》中。①

经笔者比对,《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿与1934年同文书店初版《南腔北调集•〈自选集〉自序》、1938年鲁迅全集出版社初版《鲁迅全集》之《南腔北调集•〈自选集〉自序》、2005年人民文学出版社《鲁迅全集》之《南腔北调集•〈自选集〉自序》②完全相同,现将《南腔北调集•〈自选集〉自序》文中与“鲁迅手稿补遗一页”相关片段照录于此:

“绝望之为虚妄,正与希望相同。”

既不是直接对于“文学革命”的热情,又为什么提笔的呢?想起来,大半倒是为了对于热情者们的同感。这些战士,我想,虽在寂寞中,想头是不错的,也来喊几声助助威罢。首先,就是为此。自然,在这中间,也不免夹杂些将旧社会的病根暴露出来,催人留心,设法加以疗治的希望。但为达到这希望计,是必须与前驱者取同一的步调的,我于是删削些黑暗,装点些欢容,使作……

与《南腔北调集•〈自选集〉自序》相关片段比照互校,“鲁迅手稿补遗一页”的不同之处如下③:

1.“又为什么提笔的呢”作“为什么常常提笔的呢”。

2.“虽在寂寞中”作“虽在寂寞和艰难中”。

3.“想头是不错的”作“那想头却不错的”。

4.“首先”作“——首先”。

5.“自然,在这中间,也不免夹杂些”作“在这中间,自然也不免夹杂些”。

6.“设法加以疗治的希望”作“设法加以治疗的愿望”。

7.“但为达到这希望计”作“但为达到这愿望起见”。

8.“我于是删削些黑暗”作“我于是遵着将令,删削些黑暗”。

“鲁迅手稿补遗一页”连同标点计数不足二百,比照之下异文却多达八处,且多为词句不同,差异明显。那么,同一篇文章为何会有两种不同的手稿?“鲁迅手稿补遗一页”在《南腔北调集•〈自选集〉自序》写作、刊发、辑集的版本流变中又处在怎样的位置?

据上述互校结果,笔者推测:

一、“鲁迅手稿补遗一页”是鲁迅交给天马书店用于排印《鲁迅自选集》的。

因《鲁迅自选集》是从《呐喊》《彷徨》《野草》《朝花夕拾》《故事新编》这“创作五种”中选辑的本子,除《故事新编》外,其他四种都早已印行;《故事新编》彼时虽未成集出版,但选入《鲁迅自选集》的《奔月》和《铸剑》,均已于1927年在《莽原》上发表过。故印《鲁迅自选集》,只用之前的出版物照排即可,不必请鲁迅再重誊一份新的发排稿。但《序言》一文是鲁迅特为《鲁迅自选集》撰写的,之前并未刊行过,故需鲁迅专门送一份用于排印的稿件给书店。把“鲁迅手稿补遗一页”与天马书店初版《鲁迅自选集•序言》的印刷版相对照,词句、标点无一不同。由此可以推断:“鲁迅手稿补遗一页”即《鲁迅自选集•序言》的发排稿。天马书店收到这份稿件后,除用于排印外,又将其中一页制版影印,用以装帧。只是排印完后,天马书店并未将原稿送还给鲁迅,所以原稿没有留传下来,仅存这一页影迹。

二、《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿是鲁迅交给同文书店用于排印《南腔北调集》的。

《鲁迅自选集》印行后,在编《南腔北调集》时,鲁迅将《鲁迅自选集•序言》一文改题为“《自选集》自序”辑入。因修改较多,《鲁迅自选集》内的文本无法用于排印,故鲁迅在修改后又誊写了一份四页的《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿,并将它交给同文书店作排印之用。这一点有两处可为佐证:一是《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿首页文题“《自选集》自序”右上方的朱笔“4”字及首句“我做小说”右上方的朱笔“5”字——按鲁迅的习惯,这两处字迹应是给手民标明的排印字号。二是《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿共四页,每页页脚分别标有页码“35”至“38”。另一份现存于北京鲁迅博物馆的鲁迅手稿《辱骂和恐吓决不是战斗——致〈文学月报〉编辑的一封信》④亦共四页,每页页脚也分别标有页码“31”至“34”——而在《南腔北调集》中,这两篇文章恰是前后接续的。所以可以肯定,《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿即同文书店《南腔北调集•〈自选集〉自序》的发排稿。从笔者的互校结果看,仅就《〈自选集〉自序》一文来说,同文书店的排印质量非常高,所刊文本和鲁迅的发排稿高度一致⑤。或正是基于 柔石抄、鲁迅校《鲁迅自传》手稿第三页

这一点,之后的1938年与2005年版《鲁迅全集•南腔北调集》,都完全沿用了同文书店初版《南腔北调集》的文本。

二

《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿共四页,写于绿格稿纸上;稿纸高28.4cm、宽21cm,形制与“鲁迅手稿补遗一页”明显不同。那么,这份“鲁迅手稿补遗一页”的原稿全貌又大概如何——所用哪种稿纸?共多少页?据可查见的线索推断如下:

一、 所用稿纸是“轻磅道林紫格稿纸”。

据“鲁迅手稿补遗一页”,鲁迅用的是方格稿纸,一列二十格,共十列;左边线中上有短横纹三道、中下有短横纹两道;因是黑白图版,稿纸原色不明。

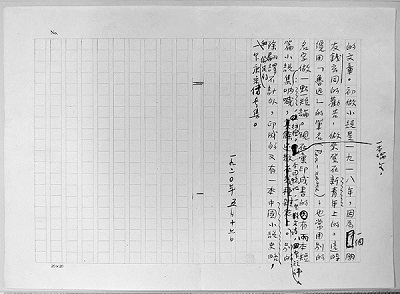

不同于用于再编的、经过修改誊写的《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿,“鲁迅手稿补遗一页”是用于初次刊印的,写作时间应即《南腔北调集•〈自选集〉自序》文末所记“一九三二年十二月十四日”。笔者翻查了此日前、后数年的鲁迅文稿,检出由柔石录写、鲁迅题名并作改的《鲁迅自传》手稿⑥,所用稿纸和“鲁迅手稿补遗一页”相似度较高,页面布局、纹路细节基本一致。此种《鲁迅自传》稿共三页,一列二十格,共二十列,格线淡紫色;稿纸高19.4cm,宽27cm,页眉左端印“NO.”,页脚左端印“20×20”。此稿第三页只占用了右半页,左半为空白稿纸,为便于比较观览,录末页图版于此,见上图。

对比两稿图版可知:“鲁迅手稿补遗一页”所用纸即《鲁迅自传》稿所用“轻磅道林紫格稿纸”。此种稿纸原为竖排横版稿纸,因《鲁迅自选集》为三十二开竖版书,为照应版型,故只取印了鲁迅原稿的右半页。

二、 原稿共四页。

按上文推定的“轻磅道林紫格稿纸”的大概形制,笔者打印竖排“20×20”格子稿纸数页,据天马书店初版《鲁迅自选集•序言》印刷版文本,依照鲁迅文稿的书写占格习惯,全文逐字抄录,所得仿抄稿概貌如下:

首页右起1—3列空,中上部写文题“序言”二字;正文“我做小说,”自第4列起,至“就给了我提笔的力量”首页终。次页自“‘绝望之为虚妄,”起,至“不久还是会这样变化,并且”终——本页右半第1—10列即“鲁迅手稿补遗一页”。第三页自“落得一个所谓”起,至“推测起来,大约因为这么一”终。末页自“办,一者能够节省”起,至全文结束终;文后余5列,识“一九三二年十二月十四日,鲁迅于上海寓楼记。”

由仿抄稿可知,原稿全貌凡四页,影印于《鲁迅自选集》前的“鲁迅手稿补遗一页”是此稿次页右半(“20×10”格),因书籍版型需要被截出制版。至于为何选择这半页影印,笔者推测:第一,原稿四页共可截出八个“半页”,但除了首页、次页的两个右半页及末页的左半页,其他五个“半页”均是以断句起始,既碍于阅读,又影响观感,故不备选。第二,末页左半以“‘并不愿将自以为苦的寂寞”起,虽是新段且非断句,但此半页只占写了四列半即至全文终,所余五列只署了“一九三二……寓楼记”等不到二十字,留白过多,不够饱满。第三,首页右半以文题“序言”起,次页右半以一新段起,从内容和观感上看,此两“半页”都可择出用于影印。最后选择“鲁迅手稿补遗一页”,或是因此页起始于“‘绝望之为虚妄,正与希望相同。’”这正是鲁迅《野草》中名句,彼时已流传甚广,可以阅读共鸣引发读者兴趣,故选截此半页置于卷前,既壮声光,又促销售,一举多得。

①《鲁迅手稿全集》编辑委员会编《鲁迅手稿全集》,文物出版社,1978—1986年;《鲁迅手稿全集》编辑委员会编《鲁迅手稿全集》,国家图书馆出版社、文物出版社,2021年。

②人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》的《南腔北调集》是以1934年同文书店初版《南腔北调集》为底本的(见《鲁迅全集》卷四第426页)。

③1933年天马书店3月初版《鲁迅自选集•序言》和人民文学出版社《鲁迅全集》之《南腔北调集•〈自选集〉自序》全文对校的校记,见湖南人民出版社1982年版孙用编《〈鲁迅全集〉校读记》第300—303页,本文不再复述,只录出与孙用先生校记有异的九处以备参考,前为人民文学出版社《鲁迅全集》版,后为天马书店《鲁迅自选集》版:1.“所以我想,”作“所以我想:”。2.“这些也可以说,是‘遵命文学’”作“所以,这些‘革命文学’,也可以说,就是‘遵命文学’”。3.“后来《新青年》的团体散掉了”作“后来,《新青年》的团体散掉了”。4.“有的高升”作“有的高陛”。5.“这是很不好的。”作“这样下去,是很不好的,”6.“无影无踪。逃出北京”作“无影无踪,逃出北京”。7.“十篇《朝花夕拾》。”作“十篇《朝花夕拾》,”。8.“我没有异议;”作“我没有异议,”。9.“这是我现在自有我的想头的”作“这想头,也还是和我那先前的一样”。

④见《鲁迅手稿全集》编辑委员会编:《鲁迅手稿全集》,国家图书馆出版社、文物出版社,2021年,第3册第401—404页。

⑤从全文范围看,现存《南腔北调集•〈自选集〉自序》手稿和同文书店初版《南腔北调集•〈自选集〉自序》的文本仅一处不同:“同一战阵中的伙伴”句,“伙伴”原作“火伴”,是异体字现象,并非错误。

⑥现存鲁迅“自传”手稿共两种,一种是1934年鲁迅为《草鞋脚》所写,共一页,录于松古斋朱丝栏稿纸上;此手稿原无标题,后收入《鲁迅全集•集外集拾遗补编》,题为《自传》。另一种是柔石根据鲁迅为俄译本《阿Q正传》所撰《著者自叙传略》录写的,后由鲁迅题写篇名、对内容进行增删修改,并在文末署记日期“一九三〇年五月十六日”。

本文原载《新文学史料》2024年第二期

北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)文物资料保管部 副研究馆员 秦硕

0

+1

0

+1