葛文峰 淮北师范大学外国语学院

内容提要 对于中国第一份外国文学翻译杂志《译文》月刊的创办,鲁迅厥功至伟。在鲁迅私人书信及日记中,更可以多方面探及他与《译文》密切关系的细微之处。鲁迅不仅是《译文》前三期的主编,更在应对“审查”、插图制版、刊物销售等方面关注、指导了具体的办刊工作。鲁迅为《译文》精心翻译稿件,统筹稿源,并借助刊物平台提携供稿人,培养了诸多优秀的进步青年译者。他又为《译文》译者群体争取到合理的稿费。鲁迅书信及日记私人语境中的《译文》记载,见证了他为进步文学翻译事业所做的奉献。

关键词 鲁迅;《译文》;书信;日记

作为中国翻译文学史上第一份专事译介外国文学的刊物,《译文》月刊(以下简称《译文》)“从它创办之日起,就是在鲁迅的具体帮助下开展工作的”[1]。鲁迅与《译文》的密切关系,学界已有若干论述。鲁迅逝世不久,黄源发表了悼念文章,追述鲁迅与《译文》的诞生,悲痛地表示“(今后)《译文》就落在我们几个弱小者的身上”[2]。茅盾回顾了1934年国民政府文化“围剿”与进步人士“反围剿”形势下,他与鲁迅联袂创办《译文》的经过[3]。顾钧指出,《译文》时期的鲁迅迎来了“他翻译生涯中的一个新高潮”[4]。王家平在跨文化交流语境中研究了《译文》刊登鲁迅译作的选材特征与翻译策略[5]。郑意长考察了《译文》时期鲁迅翻译思想的丰富内涵,指出这“正是由培育他的历史母体和改造他的历史力量所最终塑造的”[6]。

上述研究主要是公共语境视域中鲁迅与《译文》的学术考察。然而,书信与日记作为私人话语,也是鲁迅研究的一个重要侧面。鲁迅书信及日记中对《译文》多有记述。在细微的私人语境中再探鲁迅与《译文》,或可如同《〈两地书〉研究》那般,“发现别人很少注意的缝隙”[7]。

一、“托庇比较的长生”:鲁迅与《译文》的办刊

《译文》前三期由鲁迅亲自编刊。1934年8月9日、9月17日、10月19日分别出现确切日记记载:“自晨至晚编《译文》”[8];“夜编《译文》第二期稿讫”[9];“夜编第三期《译文》讫”[10]。此后,鲁迅密切关注、指导《译文》的办刊,集中体现在“审查”应对、插图选用、销售与“终刊”风波等方面。

鲁迅致李霁野的信中说道:

《译文》本是几个人办来玩玩的,一方面也在纠正轻视翻译的眼光。但虽是翻译,检查也很麻烦,抽去或删掉,时时有之,要有精采,难矣。近来颇有几位“文学家”做了检查官,正在大发挥其本领,颇可笑也。[11]

《译文》面临着当时文艺报刊中普遍存在的内容审查阻力。《译文》常因拟刊文稿内容的“敏感”而横遭删减甚至抽稿。鲁迅预感作为进步刊物的《译文》在办刊中想要出彩则困难重重。

“鲁迅”名气会引起检查官的注意,不利审查。1934年8月14日,鲁迅致函黄源,要求《译文》拟用稿《果戈理私观》及“后记”署名改为“邓当世”,“与其以一个署名,引起他们注意,(决定译文社中,必有我在内,)以致挑剔,使办事棘手,不如现在小心点的好”[12]。当期刊发的3篇鲁迅译作,均未署“鲁迅”。《鼻子》署名“许遐”,《艺术都会的巴黎》署名“茹纯”。频繁使用各种笔名,“隐姓埋名”是鲁迅为了减少《译文》办刊阻力、规避检查风险的权宜之举。

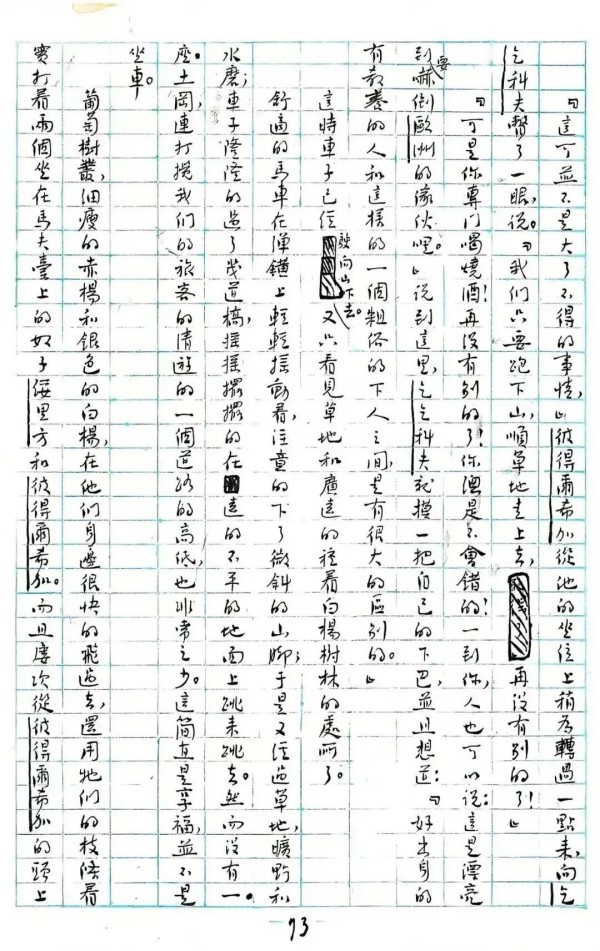

《译文》创刊号所刊鲁迅译《鼻子》(首页)

1935年3月24日,鲁迅“夜译契诃夫小说三篇讫,约八千字,全部八篇俱毕”[13],分别是《难解的性格》《阴谋》和《波斯勋章》,原拟以“奇闻三则”发表在《译文》第二卷第二期。在“中宣会图书杂志审委会”的检查中,《波斯勋章》审核不通过。其他两篇以“奇闻二则”如期见刊。后经黄源努力,《波斯勋章》于4月8日在《大公报·文艺副刊》以“译文特刊”刊登。“中宣会图书杂志审委会”即成立于1934年5月的“国民党中央宣传委员会图书杂志审查委员会”,“该会握有各种图书杂志出版的生杀大权”,专事查禁进步出版物,“压迫左翼作家”[14]。鲁迅愤怒地表示,“它在出版界上,却真有‘所过残破’之感,较有斤两的译作,能保存它的完肤的是很少的”[15]。

“鲁迅对域外绘画的敏感力不亚于文学”[16]。这不仅源自他对绘画艺术的热爱,更因为插画作为外国文学译文的副文本,图文相衬可以给读者形成积极的阅读提示,加深印象。在创刊号《前记》中,鲁迅就已拟定《译文》“多加图画”的计划,“意在助趣”,“复制的图画总比复制的文字多保留得一点原味”[17]。早期《译文》在目录之后附印“插画目录”,介绍画作名称、作者与国籍,这提高了插画在《译文》中的地位。“木刻画运动开拓者”鲁迅提醒黄源,“《译文》书面上的木刻,也要列入目录”[18],表达了他对木刻画的重视。实际上,木刻画编入“插画目录”始自创刊号,当期“插画目录”所列10种画作中,木刻画有苏联、法国、德国6种:《育克的村庄》《梅里美像》《喷泉》《果戈理像》《供养》《诉苦》。正是由于鲁迅的重视,《译文》重点采用木刻画,并成为传统。

《译文》刊登高尔基的作品较多,这会引起审查者的注意。审慎的鲁迅考虑周全,建议高尔基相关插画不可常用。“《译文》第三期上,就有一做[?]高尔基的漫画,他的像不能常有,第四期只好不用”[19]。标注问号的漫画实为《俄罗斯的童话》的插图,题为《亲睦的戏画》(为了“四十年”的高尔基),系苏联蔼非莫夫(Boris Efimov)所画。当期内封刊登了邹韬奋编译的《革命文豪高尔基》和巴金翻译的高尔基《草原故事》的广告,配有高尔基肖像画。如此密集的高尔基插画,使得警惕的鲁迅告诫下一期不可再用。

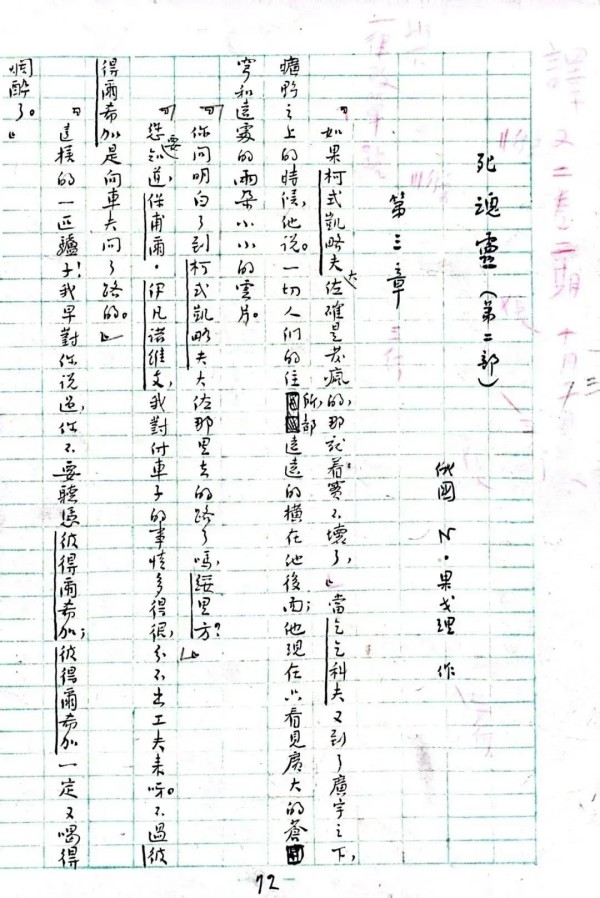

《译文》刊瞿秋白译《第十三篇关于列尔孟托夫的小说》插图

《译文》第二卷终刊号中的木刻画尤其受到鲁迅关注:

第一张木刻是李卜克内希遇害的纪念,本要用在正月号的,没有敢用,这次才登出来。封面的木刻,是郝氏作,中国人,题目是《病》,一个女人在哭男人,是书店擅自加上去的,不知什么意思,可恶得很。[20]

李卜克内希,现通译为卡尔·李卜克内西(Karl Liebknecht)是德国共产党创始人之一,领导工人革命运动。1919年,李卜克内西被反革命军队杀害。“李卜克内希遇害的纪念”是德国表现主义画家凯特·柯勒惠支(Kathe Koilwinz)创作的《吊丧》,其主题是悼念被迫害的革命先驱。在当时审查极严的形势下,这自然“不敢用”。引起鲁迅不悦的封面木刻画《病》是郝力群的作品。出版方未经《译文》社同意,在封面上以《病》影射《译文》终刊,不免令鲁迅斥责生活书店“可恶得很”。该期令鲁迅不满的,还有瞿秋白译《第十三篇关于列尔孟托夫的小说》的插图问题。鲁迅告诉孟十还:“此书插画极好,《译文》里都制坏了”[21]。鲁迅有该小说原著,两相比较轻易可见《译文》的制图粗劣。《译文》所用原著中巴尔多(R. Barto)木刻画3幅,第一幅为《列尔孟讬(托)夫像及其自署》,制图较为清晰,签名尚可辨认。另两幅未署题名,制图明显粗糙,底墨太重导致原图线条模糊。

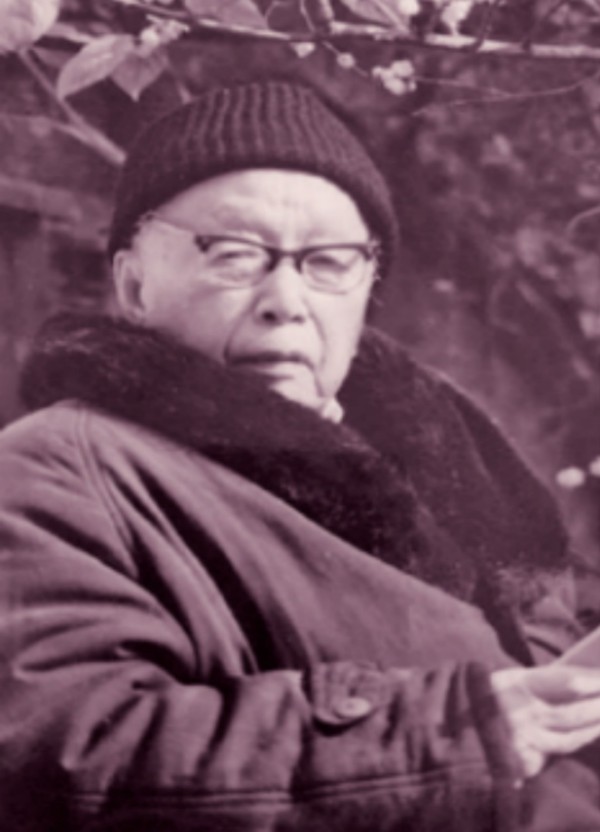

曹靖华(晚年)

对于初创的《译文》,鲁迅并未抱有完全乐观的态度。在审查与商业化营销的环境中,他不得不担忧《译文》的销路和发行量。在创刊号发行的第五天(1934年9月20日),鲁迅致信徐懋庸,称“《译文》因为恐怕销路未必好,所以开首的三四期,算是试办”22,并观望生活书店的销售情况(是否赚钱),再议定稿费。一周后,鲁迅致信郑振铎,提及创刊号初版的印数为2500份,又言“销路未详,但恐怕未必好”[23],可谓忧心忡忡。,鲁迅对曹靖华述及《译文》“销路也不过三千左右”[24]。31日,鲁迅怀着忐忑的心情告诉孟十还:“《译文》能否出下去(这大约到下月便见分晓了)”[25]。到了“下月”(11月),《译文》出满三期,“试办”期满,销量好与否,便清晰可见。据黄源回忆,《译文》创刊号“销行不能说坏,接着一版二版三版四版五版,舆论也还好”[26]。初版之后四次再版重印,足以打消鲁迅对《译文》销售情况的忧虑。报刊界对《译文》的诞生也多有正面评价。《申报》刊文《欢迎〈译文〉月刊》道:“研究文学的青年们表示热烈的欢迎哩”[27];《益世报》表示,“《译文》专载翻译文字,态度严谨,译笔精细。注意选登插画,是此刊另一特色”,“内容颇为充实”,“自与其他刊物不同,颇值得一读,特为介绍”[28]。《新闻报》《大美晚报》同时发文,赞赏《译文》“取材精审、内容丰富,故一篇甫出,万人传诵,转瞬间创刊号销售一空”[29]。前三期《译文》顺利发行之后,鲁迅对销路的认识有了些许变化,对于生活书店的销售反馈信息表示怀疑:“据他们说,现在《译文》还要折本,每本二分,但我不相信”[30]。一年半之后,对复刊之后积极的社会评价与依然可观的销量,鲁迅心感慰藉,“舆论仍然不坏,似已销到五千”[31]。《图书展望》杂志刊出《〈译文〉复刊》消息,称“篇幅加倍,内容益见充实”[32]。《报报》也在“文化消息”称“《译文》复刊特大号已出版,‘世界文库’刹脚了的鲁迅译果戈理《死魂灵》第二部,在这里‘特载’出来”[33]。据《世界晨报》的报道,当时的《译文》“每期可以销到一万余份。这可以看得读者对它的拥护了”[34]。在鲁迅去世的前两天(1936年10月17日),他在致曹靖华的信中再次记录了当时《译文》的销量,并与同期的其他文艺期刊进行对比:《光明》《作家》销量8000份,《译文》《中流》销量6000份,《文学》销量跌至5000份,《文学界》“则不到三千也”[35]。

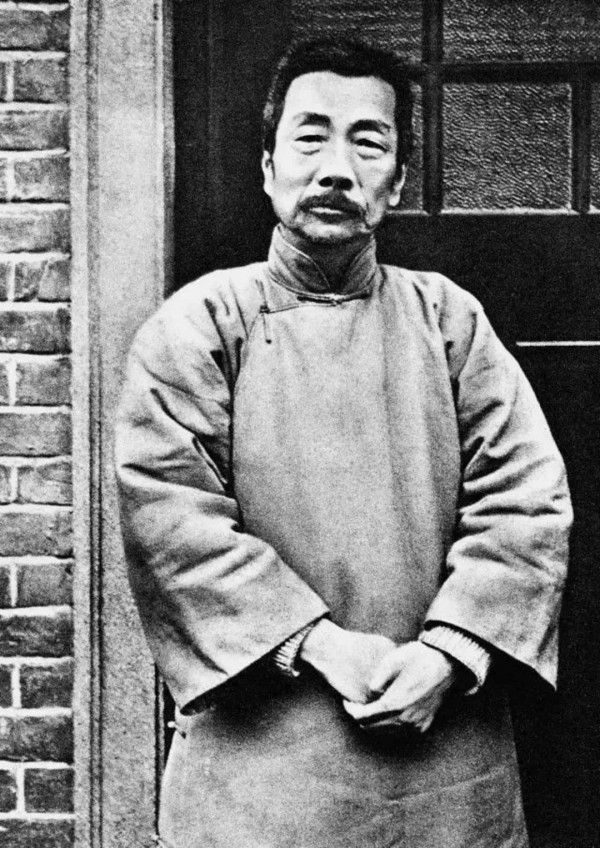

鲁迅(大病初愈后在大陆新村寓所门前, 1936年3月23日摄于上海)

在与生活书店合同一年期满无法继续合作的情况下,《译文》停刊。此事令鲁迅极为挂念。1935年9月19日,鲁迅在致萧军的信中便提及《译文》因与生活书店之间的纠纷而不得不延期刊出的事情,“真令人生气!”[36]24日,鲁迅致黄源长信,详细记述了纠纷调节的过程:郑振铎提议调解,《译文》与生活书店的合同由黄源签署,由鲁迅本人阅稿并签名。鲁迅与茅盾、黎烈文三人同意,并建议三人轮值阅稿。后胡愈之来信,代表邹韬奋否定了《译文》方面的调解意愿,表示“情愿停刊”。对此,鲁迅回应“《译文》如停刊,就干干净净的停刊,不必再有留恋”[37],果断开始预备编终刊号。这并不意味鲁迅对《译文》放弃不理。他始终寻求复刊的办法,继续发扬《译文》的文学斗争精神。,他鼓励萧军要打起精神:“对于《译文》停刊事,你好像很被激动”,“当然,要战斗下去!无论它对面是什么”[38]。9日,鲁迅向黎烈文述及《译文》寻找新出版商之事,文化生活社财力有限,开明书店又无意“包销”,故而两家均不妥。又及《译文》终刊号拖延未出,或是生活书店“似故意迟迟”[39]。12日,鲁迅告知孟十还:“《译文》之遭殃,真出于意料之外”,并建议《译文》与《译文社丛书》应尽量避免由同一家出版商经营,“免得一有事就要牵连”[40]。《译文》停刊,生活书店方面的做法可谓前车之鉴。所谓“牵连”即《译文》与生活书店生出嫌隙之后麻烦不断,“《译文社丛书》亦被生活书店驱逐,但却觅得别家出版”,拟在巴金主持的文化生活社出版。在与曹靖华的信中,鲁迅补充了停刊前的若干细节:《译文》编辑提出增加经费与页数,生活书店在得知鲁迅不知情后诋毁编辑。鲁迅斡旋,同意不增加经费,在不增加稿费的情况下每期增加十页。生活书店随即又提议撤换编辑。鲁迅谓之“是未曾有过的恶例”[41]!

《译文》停刊影响颇大,甚至流言四起,报刊载文多加猜测。鲁迅致信徐懋庸称,“也有有益于(按:生活)书店的流言,即如此次《译文》停刊”[42]。《社会日报》在1935年10月1日、26日连续刊载消息称“《译文》杂志停刊,原因复杂,无从详探”;“因《译文》停刊关系,鲁迅、茅盾等与傅东华略有不满。但以自己没有地盘,故鲁迅仍为《文学》执笔卷首论文”[43]。该报12月刊文《鲁迅茅盾暗斗:〈译文〉于焉停刊》指出《译文》在与《文学》的竞争中停刊,称《译文》停办系创刊人之间“内斗”所致。意在遮蔽生活书店的责任,是鲁迅所言“有益于(按:生活)书店的流言”。

《译文》停刊是另有其他原因,而决不是为了销路不佳。“销路不佳”不过是“《文学》月刊社”方面故意放出来的烟幕弹而已。

《译文》的编者在名义上虽然是黄源,实际上却是鲁迅。《译文》的一些台柱子,如黎烈文、孟十还诸人,都是不折不扣的,以鲁迅为领袖的“自由谈系”。《译文》停刊的原因就种在这里。原来在《文学》月刊上写文章的一批人表面上虽然相亲相爱,情如手足,而暗底里却时常明枪冷箭,尔诈我虞的侵轧得不得了。(中略)茅盾一手霸住《文学》,做自己的地盘,(中略)一到短兵相接的时候,他就施展鬼计,想来中伤鲁迅。(中略)茅盾看看《译文》越来越精采,(中略)便和傅东华商量,怎样到生活书店最高当局那里去设法破坏《译文》。

近来传说鲁迅和巴金正发起倒傅运动,那便是由《译文》停刊而来的。[44]

谣传鲁、茅二人“结仇结怨”以致《译文》停办的猜测,由来毫无根据。早在10月底《译文》停刊已成定局时,鲁迅已计划撰写终刊号“前记”,说明情况:“《前记》是我和茅合撰的”[45]。同为《译文》主创人,两人在办刊中尽心尽力,为刊物发展贡献极大。《译文》停刊“没有直接影响到鲁迅与茅盾的交谊”[46],流言不攻自破。当《译文》复刊时,鲁迅一面发出祝愿,一面抒发些许心中愤懑:“我们真希望在这宽容和大度的文坛里,《译文》也能够托庇比较的长生”[47]。

二、“投稿每期数千字”:鲁迅与《译文》的译稿

“《译文》我担任投稿每期数千字”[48],鲁迅一面为《译文》翻译稿件,一面又为其统筹译稿。他在《译文》发表译作23篇,在所有译者发文量中排名第三。

高度重视《译文》翻译选材启示性的同时,鲁迅还强调趣味性。1935年5月30日,鲁迅致信黄源:

今天为《译文》看了几篇小说(中略)现在选定了一篇,在有聊与无聊之间,事情是“洋主仆恋爱”(中略)作者是Rumania的M. Sadoveanu(中略)明天当动手来译,约有一万字左右,在以前,必可寄出。[49]

“洋主仆恋爱”即罗马尼亚作家M·索陀威奴的《恋歌》。他仅用三天时间译毕,6月2日“夜译《恋歌》讫,一万二千字”[50],次日便将译稿与《后记》寄予黄源,并嘱“因为匆匆,也许有错处,但管不得这许多了。下一期我大约可以请假;到第六期,我想译一篇保加利亚的Ivan Vazov的”[51]。因时间仓促,鲁迅不得详细校对译稿。两个月后《恋歌》在第二卷第六期正式刊出,鲁迅方才觉察到编辑也未曾发现的错字。9月,他及时主动承担文责,予以纠正:“编辑先生”,“第六期的《恋歌》里,‘虽是我的宝贝’的‘虽’字,是‘谁’字之误”,“同篇的一切‘檞’字,都是‘槲’字之误”[52]。这对应着《译文》版《恋歌》中的“在这地上的,虽是我的宝贝”“一处的平野上有一株大槲树”“在林间草地上,一株老檞树下”“他们把伊黎埋在老檞树下”四句[53]。《恋歌》编入各类文集时,错误得以纠正。鲁迅原本计划为(第二卷)第六期翻译的Ivan Vazov作品,最终延迟至终刊号刊出,是为I·伐佐夫的《村妇》。

《译文》所刊鲁迅译《表》(首页)

《表》是《译文》刊发鲁迅译作中颇为知名的一篇,也是他用力最勤的译作之一。,1935年1月21日,鲁迅在致萧军、萧红的信中说,为了加紧赶译《表》,十日之内译出四万余字,以致积劳成疾,病体不支。即便如此,鲁迅颇为欣慰地告知他们:“童话却已译成,这是流浪儿出身的Panterejev做的,很有趣,假如能够通过,就用在《译文》第二卷第壹号(三月出版)上,否则,我自己印行”[54]。起初《表》的题名是《金表》,1935年1月1日日记:“下午译《金表》开手”[55],12日“午后译童话《金表》讫,四百二十字稿纸百十一叶”[56]。虽然《表》的底本是爱因斯坦(Maria Einstein)的德文译本,但是鲁迅称“给了我极大的帮助的,是日本槇本楠郎的日译本《金时计》”[57]。笔者推测,《金表》之名源自日译名“金时计”。彼时译毕《表》的鲁迅对下一步的计划似乎尚不明确,一是对审查能否过关不抱有完全确信的态度,二是刊载的出版物亦未确定,甚至对于能否刊于《译文》,鲁迅亦无完全把握。此后,一百余页篇幅的《表》作为“特载”顺利见刊于《译文》,或是鲁迅始料未及的。见刊尚不足一个月,《表》的评论文章便发表出来。汪以果在《西京日报·文学周刊》(西安)发文称,在朋友时无榭、林一波“百般唆使和诱惑下”,阅读了当期《译文》“半本书”体量的优秀译作《表》。他的读后感概括为:这样的故事,自然发生在一定的国度里才适宜,至于从来不知道教养孩子们的国家,光埋怨人性的恶原是没有救药的,属于例外[58]。许广平回忆,鲁迅最卖力翻译、且认为很有修养与教育意义的儿童文学作品有两种,一种是《小约翰》,另一种就是最早发表在《译文》上的《表》[59]。

《死魂灵》是鲁迅晚年倾注心血最多的译作,其第二部是复刊后《译文》的“特载”。“研究鲁迅,不可不注意《死魂灵》”[60]。郑振铎主编的《世界文库》收录鲁迅译的《死魂灵》第一部。鲁迅谓黄源道:“西谛不许我交卸《死魂灵》第二部”[61],可见郑振铎拟让鲁迅继续翻译《死魂灵》。但是鲁迅在译完第一部之后,并未有接续下去的计划。即便续译,是否由《世界文库》推出,依然悬而未决。鲁迅向萧军说道:“至于第二部(原稿就是不完的)是否仍给他们登下去,我此时还没有决定”[62]。“他们”便是《世界文库》。最终让鲁迅放弃《死魂灵》第二部列入《世界文库》,或为《译文》停刊事件中牵涉郑振铎的误会。鲁迅告诉台静农:“因《译文》之夭,郑君有下石之嫌疑也”,“不更为译第二部”[63]。鲁迅致信曹靖华再次称“《译文》之停刊,颇有人疑他(按:谛君)从中作怪”[64]。早在1935年10月20日,鲁迅曾计划“下月起,译(按:《死魂灵》)第二部”[65]。这意味着该部的翻译工作将在11月份开始。但是,鲁迅的创作与翻译工作极为繁忙,《死魂灵》第二部的翻译迟迟未启。是年年底,鲁迅无奈地表示,“那第二部,要明年正月才能开手了”[66]。事实上,这个翻译计划一拖再拖。从日记中可以追踪大致情况:1936年2月25日,“译《死魂灵》第二部起”[67]。3月25日,“译《死魂灵》(按:第二部)第一章讫”[68]。,“夜译《死魂灵》(按:第)二部三章起”[69]。鲁迅认为,《死魂灵》第二部远不及第一部有意义。在开始翻译四天之后,他明确告诉曹靖华:“我在译《死魂灵》第二部,很难,但比第一部无趣”[70]。直到第二章译讫,鲁迅似乎对第二部仍然没有过高的评价,也没有太大热情。他向曹白坦言:“《死魂灵》第二部,只存残稿五章,已大不及第一部,本来是没有也可以的,但我决计把它译出,第二章登《译文》第三本,以后分五期登完,大约不到十万字”[71]。尽管鲁迅本人如是说,然而读者对鲁迅翻译的《死魂灵》第二部颇为关注。6月14日,《立报》报道鲁迅身体抱恙、病中翻译《死魂灵》之事:

在十一日的本报上说,我们关心鲁迅的病,和系念着俄国文豪高尔基的病是一样。(中略)《死魂灵》第一册,这是他上次病愈后翻译出版的。现正在翻译第二册,可是他病了,还没脱稿。[72]

10月20日,《时事新报》称未竟的《死魂灵》第二部是鲁迅的“遗稿”:

鲁迅先生的遗作,据黄(源)先生说,并没有什么,只有几本杂文尚未出版。《死魂灵》第二部的译稿,也没有译完。其他,则又是黄先生所“不大详细”的了。[73]

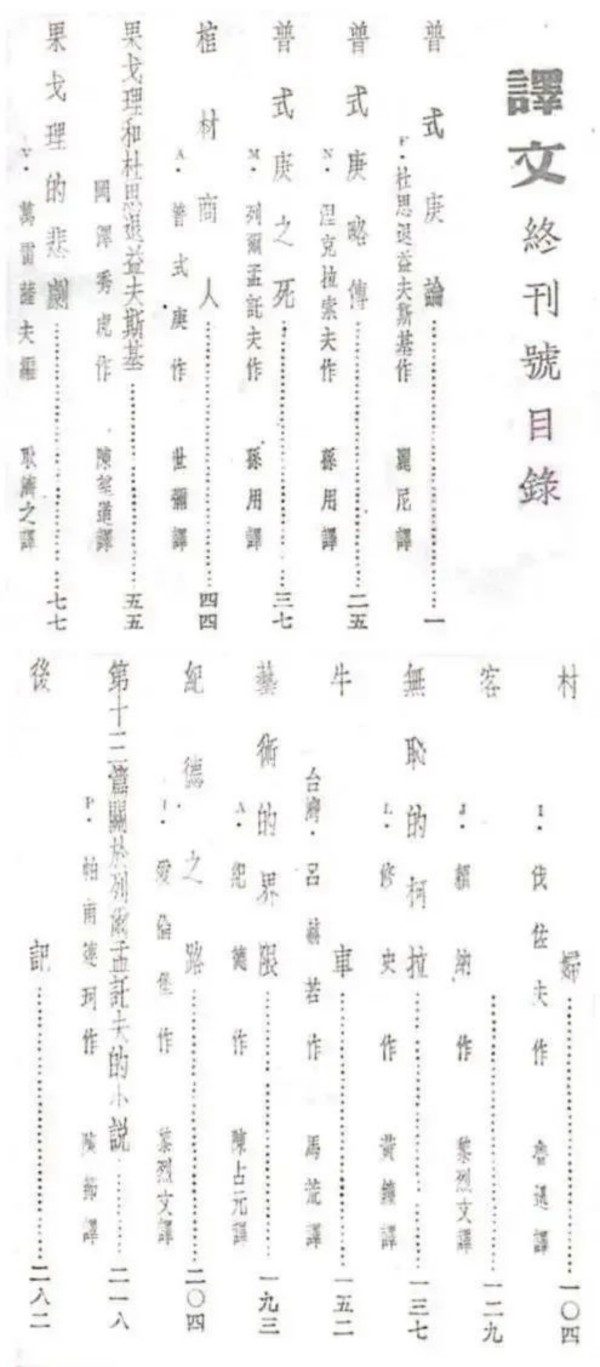

鲁迅临终前为《译文》“赶译”《死魂灵》第二部。其中第一、二章分别连载于当年3、4、5月份的新一卷第一、二、三期。5月8日,病中的鲁迅开始翻译的第三章具体何时译迄已不可考。第三章译文手稿首页写有“《译文》二卷二期十月”字样,似为编辑批注。按照《译文》至少提前一个月编辑下一期的惯例,鲁迅投递给《译文》的第三章译稿约在9月之前完成。孰知鲁迅逝世前三天《译文》新二卷第二期刊出的第三章译文,文末“未完”二字竟成为译作《死魂灵》第二部“未完”的绝响。此外,鲁迅译《死魂灵》第二部手稿能得以留存下来,得益于他3月9日致黄源的一封信。信中称,译稿及《译后附记》已于昨日寄出,询问“《死魂灵》(按:第二部)原稿如可收回,乞每期掷还”[74],以备将来排印单行本之需。

鲁迅译《死魂灵》(第二部)第三章第一、二页手稿

出版三期之后,便有读者对《译文》选材提出意见和建议。1934年12月,一位署名“无咎”的作者提出,《译文》应该选译更多的理论性、批评性的文章,分三点列出:

我爱《译文》,我对《译文》的要求也更大。现在把我一些要求写在下面:

第一,要作批评性的介绍。我觉得《译文》有点“美中不足”,就是太重介绍少带批评。第二,要多介绍些理论的论文。文学的理论对于每个作家和进步的读者都是很重要的。要写作和鉴赏一篇作品,必须有文学的理论为先导。第三,要多介绍些与现实有关系的作品和论文。[75]

鲁迅也发现了《译文》重作品翻译、轻论文介绍的问题,开始计划重点选译文学评介性的论文。当月26日,他致信黎烈文“《译文》比较的少论文,第六期上,请先生译爱伦堡之作一篇,可否?纪德左转,已为文官所闻,所以论纪德或恐不妥,最好是如《论超现实主义》之类”[76]。《译文》第一卷第一至四期刊发的文学论文计10篇,除第三期一篇外,其他三期各有3篇。即便如此,鲁迅仍然感觉“比较的少论文”。12月的第四期中已经刊发黎烈文翻译的爱伦堡论文《论超现实主义派》。鲁迅建议他再译爱伦堡论文一篇,拟刊发于1935年2月第六期。虽然鲁迅告诫黎烈文翻译爱伦堡论纪德的论文,须谨慎行事,以防检查不过。但是黎氏依然译出《纪德之路》。该篇并未如期见刊于第六期,而是延至半年之后的第二卷终刊号面世。此后,《译文》加大了刊发论文的力度,先后发表78篇。1936年9月的新二卷第一期刊登论文9篇,达到顶峰。

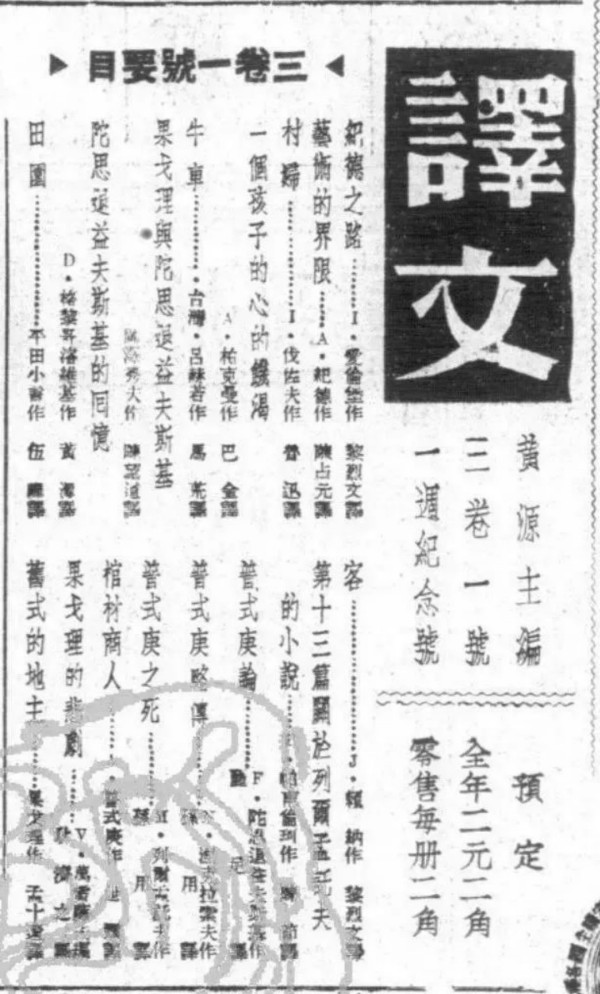

鲁迅本着对读者负责的态度为《译文》规划译稿,努力维护、提升《译文》在文学翻译界的声誉。按计划,《译文》第三卷第一期将在1935年9月发行,原本《一周年纪念号》却成为《终刊号》。16日,鲁迅告诉黄源:“顷见《申报》,则《译文》三卷一期目录,已经登出,上云‘要目’,则刊物出来后,比‘要目’少了不少,倒是很不好的”[77]。《申报》预告的“三卷一号要目”共计16篇,《终刊号》刊登了预告“要目”中的12篇,其中4篇未能如期刊登,分别是巴金译A·柏克曼《一个孩子的心的饥渴》、黄源译D·格黎哥洛维基《陀思退益夫斯基的回忆》、伍禅译平田小六《田园》、孟十还译果戈理《旧式的地主》[78]。《终刊号》新增黄钟译L·修史《无耻的柯拉》。最终《终刊号》呈现给读者的是13篇,尚不至“少了不少”,影响也不至于“很不好”。

《申报》预告“三卷一号要目”与《译文》“终刊号目录”

三、“鼓励出几个新的译者来”:鲁迅与《译文》的译者

鲁迅逝世后,黄源重申:“本刊刊行的本旨,一方面要给读者一些可读的作品,同时,还希望能多产生一些新的翻译家”[79]。《译文》为青年译者提供发表译稿的渠道、培育翻译新秀的宗旨,与鲁迅重视文学翻译并帮助、提携、培养青年译者的愿望密不可分。他在与黄源的通信中,表达了借助《译文》“可以鼓励出几个新的译者来”[80]的迫切心愿。1934年年底,或许出于历练黄源、让其全面负责编刊的考量,对于译者期望被推荐的译稿,鲁迅委婉拒绝。他曾对译者王志之说:“别人(按:拟投《译文》)的稿子,我希望直接寄去”,“编辑好像不大愿意间接绍介,所以我所绍介者,一向是碰钉子居多”[81]。事实上,此后的鲁迅对青年译者给予了热情的鼓励和推荐。茅盾、许天虹、孙用、金人、曹靖华、孟十还、巴金、黎烈文等数十位青年译者,通过鲁迅的介绍和指导,在《译文》发表译作,增强了文学翻译的信心,踏上翻译之路,成长为译著丰富的翻译家。

金人(晚年)

金人是青年俄文译者张少岩的笔名。他在萧军、萧红的指导下开始进步文学的翻译与创作,并与鲁迅建立联系,先后在《译文》发表译作9篇。1935年3月13日,鲁迅致萧军、萧红的信中称赞:“金人的译文看过了,文笔很不差”[82],给予了他肯定与鼓励,计划将金人两篇译稿中的一篇推荐给《译文》。这便是发表在第二卷第三期的A·普列波衣《退伍》,也是金人在《译文》发表的第一篇译作。三日之后,鲁迅在致黄源信中提到,现有一篇左勤克小说的译稿,远在哈尔滨的译者“极希望登《译文》”, “就给他登上去罢”[83]。鲁迅近乎求情的话语帮助的正是金人。这篇译稿及时见刊于第二卷第四期,是为《少年维特之烦恼》。4月12日,鲁迅告知萧军,他打算把手头一篇Novikov-Priboi的短篇推荐给《译文》[84]。该译稿见刊于新二卷第三期,即金人所译N·普利鲍依《歌者》。5月,《退伍》刊出后,鲁迅叮嘱萧军,金人的稿费当于下月支付[85]。及至6月27日,鲁迅又告诉萧军:“译文社的事,久不过问了。金人译稿的事,当于便中提及”[86]。金人在鲁迅一如既往地提携下成长起来,成为《译文》的主力译者之一。直到1937年5月《译文》停刊前夕,金人仍发表了翻译N·梁士珂的《海边》。

《远方》是苏联社会主义儿童文学中的代表作。鲁迅对曹靖华的译稿给予极大关注和帮助。书信表明至少在1936年2月10日之前,鲁迅已熟知曹译《远方》,“《译文》有复刊的希望。《远方》也大有发表的可能”[87]。即使《译文》处于“终刊”状态,鲁迅也早有将《远方》安排发表的计划,并敦促曹靖华及早寄插画或书,以备编排之用。21日,鲁迅日记记载:“得靖华信并《远方》原书一本”[88]。次日,鲁迅阅读《远方》之后,随即与黄源交代译稿排印事务:委托吴朗西按照原书中17幅插图制版,三日之后交付样张。同时叮嘱,《远方》与插图同时排印,以免周折[89]。29日,鲁迅告知曹靖华,《远方》及其制版插图已交与《译文》。为通过审查,“稍触目处皆改掉,想可无事”[90]。3月16日,《译文》“复刊特大号”发行,《远方》作为“特载”(中篇童话)见刊其中。24日,鲁迅难掩心中喜悦,致信曹靖华:“《译文》已复刊,《远方》全部登在第一本特大号里”[91]。见刊的《远方》中删除了两幅插图。,鲁迅专门致信曹靖华说明此事:一幅为安全通过审查而“故意删去”,另一幅则不知何故,并有意“便中当打听一下”[92]。鲁迅为其撰写按语,其中不吝赞美之语,称“这一篇恐怕是在《表》以后我们对于少年读者的第二种好的贡献了”[93]。鲁迅还在新文学作家群体里推介《远方》,提升译者与译文的知名度和影响力,帮助译者成长。他向颜黎民推荐《译文》时不忘赞扬《远方》:“新近有《译文》已经复刊,其中虽不是儿童篇篇可看,但第一本里的特载《远方》,是很好的”[94]。

鲁迅着力通过《译文》培养译者,晚年的他倍感欣慰,在《复刊号》刊出时总结道:“近来有一些青年,很有实实在在的译作,不求虚名的倾向了,比先前的好用手段,进步得多”[95]。

四、“和商人交涉,真是难极了”:鲁迅与《译文》的稿费

20世纪30年代的上海,出版机构众多,加之商业化的运作,出版业界竞争激烈。雨后春笋般产生了林林总总的杂志,使得1934年有“杂志年”之称。针对出版商营销杂志的艰难境况,茅盾指出:“大家竞赛似的多出杂志,未必能赚钱,能够不亏本就好了”[96]。因此,经济利益在生活书店的运营中占据了突出位置。直至《译文》前三期正常刊出之后,《译文》社与之商谈的赠刊、稿费事宜还是迟迟未果。1934年12月4日,鲁迅致信孟十还抱怨:“和商人交涉,真是难极了,他们的算盘之紧而凶,真是出人意外”,“稿费之类,尚未商妥。我们要以页计,他们要以字数计,即此一端,就纠纷了十多天”[97]。《译文》初创时,鲁迅亲力亲为地与生活书店交涉“经济账”。对于稿费,无论是《译文》社提出的“以页计”,还是生活书店的“以字数计”,都是极力保护各自方面的经济收益。6日,鲁迅再次向孟十还提及此事:“稿子是该论页的,但商人的意见,和我们不同”,商人“脑子像石头,总是说不通”[98],证实了鲁迅代表《译文》社争取“论页”计稿费时的艰难与无奈。“稿费谈判”在12月中下旬方才达成协议。28日,鲁迅致曹靖华的信中提到:“一星期前才和(按:生活)书店议定稿费,每页约一元二角”[99]。《译文》社关于稿费计算方法的提议在生活书店“算盘之紧而凶”的情形下得到认可。

黄源(晚年)

鲁迅在《译文》发表译作的稿费(含图费),惯由黄源(河清)代领并亲自交付。在日记中,先后出现收讫《译文》稿费八处。

1934年12月14日 河清来并交《译文》第一至四期稿费二百十六元七角五分,图费四十元[100]

1935年2月21日 上午收《译文》六期稿费四十二元[101]

1935年3月23日 河清来并交《译文》稿费百五十二元[102]

1935年4月17日 得《译文》二卷二期稿费二十七元六角[103]

1935年8月22日 得《译文》二卷六期稿费二十八元[104]

1935年10月21日 河清来并交《译文》终刊号稿费二十四元[105]

1936年3月16日 晚河清来并交《译文》稿费十七元[106]

1936年5月19日 晚河清来(中略)交《译文》三期稿费十七元[107]

虽然约定了稿费“每页约一元二角”,但也只是约数。《译文》每一期的刊文数量并不固定,总页数多寡不同。“《译文》稿费,每月有一定”,“虽然案页计算,而每月不同(页数少的时候稿费较多,多则反是),并且生出小数,弄得零零碎碎了”[108]。每期《译文》的稿费定额,均摊到每一页的稿费则存在差异,精确计算之后便“零零碎碎”了。鲁迅的前四期稿费计216.75元,便是如此得来的。《译文》第一卷第六期《奇闻二则》计19页,每页稿费2.21元。第二卷第六期《恋歌》计28页,每页稿费1元。终刊号《村妇》计25页,每页稿费0.96元。这足见“以页计”的稿费悬殊较大,原本议定的每页1.2元仅为参照价格而已。

复刊的《译文》由上海杂志公司总经售。文献中未见鲁迅关于新出版商如何计算稿费的记载。生活书店与上海杂志公司的售价均为0.2元,推测成本并无变化。鲁迅在1936年3月新一卷第一期的译作《死魂灵(第二部)》计14页,《复刊词》2页,得稿费17元。若仍“以页计”,每页稿费约1.06元,与此前生活书店给出的《恋歌》页均稿费相当。鲁迅在16日日记中写道黄源交付“靖华译稿费百二十元”[109],24日(鲁迅)“午后寄靖华信并《译文》稿费百二十”[110]。这是当期“特载”曹靖华译《远方》的稿费。《远方》计112页,页均1.07元。可见,鲁迅从《译文》获得的稿费与其他译者遵循一条标准,并未因个人在文坛的地位和社会影响力而提出特殊化高稿费的要求。

结 语

曹靖华认为,鲁迅与《译文》之间的密切关系,映射出他一贯的刻苦、认真、忠实的精神[111]。从鲁迅私人语境的书信及日记中可以发现,他对《译文》办刊的关切甚至达到了“事无巨细”的地步,为刊物译稿、筹稿极为严谨负责,提携、鼓励后辈译者不遗余力,为译者群体的稿费利益躬亲力争,却不谋私利。

文学史家阿英总结鲁迅的外国文学翻译出版成就时,重点提出:他“编译了以介绍俄罗斯及苏联文学为主的杂志《译文》。这给予中国读者以很有力的营养,给中国革命以很大的帮助”[112]。鲁迅书信及日记中对《译文》记载的点滴“琐事”,无不反映出他作为译介外国进步文学“盗火者”所做出的大公无私的巨大贡献。鲁迅对《译文》的呵护,正如瞿秋白赞誉鲁译《毁灭》那般:“谁能够说:这是私人的事情?!”[113]

100

+1

100

+1