陈平原 北京大学中文系;河南大学文学院

王瑶先生去世后半个月,我撰写了《为人但有真性情——怀念王瑶师》,初刊《鲁迅研究月刊》1990年第1期,后收入《王瑶先生纪念集》(天津人民出版社,1990年8月)等。其中有这么一段:“‘魏晋风度’和‘五四精神’,不只是王瑶先生的治学范围,更是其立身处世之道。先生客厅里挂着鲁迅《自嘲》诗手迹和题有《归去来辞》的陶渊明画像,可作为王先生精神、情趣的表征。”2024年5月7日与6月11日在中国现代文学馆和北京大学校史馆分别开幕的王瑶学术文献展,有好几个题目备选,最终两边不约而同地选择了“魏晋风度与五四精神”作为主标题,而后才是各自命名的副题。除了这题目响亮,更重要的是言简意赅,很能凸显王先生的学问与人生。

一

谈论或辨析“魏晋风度”和“五四精神”,若需要一个肉身代表,选择陶渊明与鲁迅,未始不是一个好办法。我收藏王瑶先生诸多著作,其中由他本人签名题赠的只有两本,一是人民文学出版社1984年版《鲁迅作品论集》,一是北京大学出版社1986年版《中古文学史论》。那是因为,我于1984年9月进入燕园念书,王瑶先生1989年12月病逝于上海,在这中间,王先生总共只出版这两本书。说来也巧,这一今一古,前者凸显鲁迅榜样,后者表彰魏晋风度,正是王先生的治学路径与精神追求。

王瑶先生(北大中文系提供)

1986年北大版《中古文学史论》是将1951年上海棠棣版《中古文学思想》《中古文人生活》《中古文学风貌》三书合一,虽略有补正,主要工作是改竖排繁体为横排简体。这是此一代名著的“正身”,写作因缘及经过,参见初版“自序”与“后记”。值得关注的是,该书起码还有四种“变体”。一是上海古典文学出版社1956年版《中古文学史论集》,将棠棣三书合一,但删去三分之一篇幅,另增《关于曹植》《关于陶渊明》两则短文。二是上海古籍出版社1982年版《中古文学史论集》,在1956年版基础上增加了《读书笔记十则》,更重要的是王先生撰于1981年1月18日的《重版后记》,除表白“作者研究中古文学史的思路和方法,是深深受到鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文的影响的”,更强调:“他的《中国小说史略》《汉文学史纲要》《中国新文学大系小说二集序》等著作以及关于计划写的中国文学史的章节拟目等,都具有堪称典范的意义,因为它比较完满地体现了文学史既是文艺科学又是历史科学的性质和特点。”如此抉发鲁迅的学术立场、思路及方法,王先生本人很得意,以后在《重版题记》《治学经验谈》《后记》中多次提及。

至于第三种“变体”,指的是北京大学出版社1998年版及2008年版《中古文学史论》,那是我具体操作的。当初的设想是:“重刊这部‘传世之作’,除了给读者提供必要的文本,更希望借此呈现一代名著的产生过程。正是基于此设想,本书附录若干作者同期(1942-1948)写作的文章,以便有心人参照阅读。”第四种“变体”乃北京大学出版社2014年推出的典藏版《中古文学史论》,其主要贡献是借助各种古籍数据库,重新校对所有引文,“能不改的地方尽量不改,需要校改的地方,尽可能出校注”。

不说文字校订问题,单就编辑方针而言,1998年及2008年版《中古文学史论》的“附录若干作者同期(1942-1948)写作的文章,以便有心人参照阅读”,是值得肯定的。尤其是七卷《读陶随录》,乃作者1943年12月录毕,此前未刊,这回据手稿付梓。虽然只是读书笔记,但起码让我们明白,王瑶先生进入魏晋文学/文论研究,陶渊明是个重要的入口。

《中古文学史论》以综论见长,作为个案的陶渊明,所占分量不可能特别重。但1953年开明书店初版、1954年上海二版的《祖国十二诗人》,乃清华大学中文系教师集体写作,王瑶先生除了撰写题为《什么是中国诗的传统》的“代序”,还负责陶渊明与黄遵宪两章。而那篇《陶渊明》初刊1950年5月25日《光明日报》“学术”版,除提及鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,更大段引述《且介亭杂文二集·题未定草》的说法:“这‘猛志固常在’和‘悠然见南山’的是一人,倘有取舍,即非全人,再加抑扬,更离真实。”可以这么说,从1943年录毕《读陶随录》,到1950年发表《陶渊明》,再到1954年9月28日《光明日报》刊出《关于陶渊明》,最后集结为1956年作家出版社推出的《陶渊明集》的前言,除了专业上的推进,鲁迅的影响始终存在。

因《中国新文学史稿》上下册刊行并产生巨大影响,加上院系调整进入北大后改教中国现代文学,王瑶先生事实上逐渐放弃了中古文学研究,1956年刊行的编注《陶渊明集》,属于余波荡漾。此后多年,王先生很少公开谈论陶渊明,只是客厅常年悬挂靖节先生画像和《归去来辞》文,仍可见其趣味所在。

复原王瑶先生客厅和客厅悬挂的两幅字画照

客厅西墙并排而立的陶渊明和鲁迅,一古一今,既是王瑶先生的学术对象,也是其精神寄托。王先生特别青睐陶渊明,是进入专业领域后;至于阅读并公开谈论鲁迅,时间更早。1936年10月19日鲁迅先生逝世,清华大学中文系三年级学生王瑶迅速撰写《盖棺论定》《悼鲁迅先生》二文,刊1936年11月1日《清华周刊》第45卷1期,收入1937年初版的《鲁迅先生纪念集》(鲁迅先生纪念委员会编印)。将近半个世纪后,王瑶将这两篇少作收入重编本《鲁迅与中国文学》(陕西人民出版社1982年版)。

学界一般认为,现代文学三巨头中,王瑶先生主要是文学史家,这点与以“保卫鲁迅”著称的李何林先生,以及早年纂辑鲁迅佚文、晚年撰写鲁迅传记的唐弢先生颇有差异。可实际上,王先生研读鲁迅起步很早,且持续时间很长,其《鲁迅作品论集》“所收各文最早者写于一九五六年,最近者写于一九八三年,历时几近三十年”。不过,即便加上前面提及的《鲁迅与中国文学》,王先生关于鲁迅的专业著述确实不多——尤其是比起那些一辈子专治鲁迅的杰出学者。可王瑶的“鲁迅论”别具特色,可谓自成一家,那就是在继承鲁迅战斗精神、表彰鲁迅文学业绩的同时,特别发掘鲁迅先生的学术贡献——比如“论鲁迅作品与中国古典文学的历史联系”,以及强调鲁迅文学史著“堪称典范的意义”等。

二

确定以陶渊明与鲁迅作为“魏晋风度”和“五四精神”的肉身代表,那么,由中国现代文学馆与北京大学校史馆分别筹划的两个王瑶学术文献展,除了一般的传记材料等,须有意识地凸显这一面向。

王瑶先生展览

这就说到学术文献展的特点,不能无中生有,严重受制于现有的藏品。这两次展览之得以成功举办,主要得益于中国现代文学馆的王瑶先生专藏(家属捐赠),加上北大档案馆、北大图书馆以及清华档案馆的支援,方才支撑起如此场面。作为顾问,我只是在最初阶段帮助出主意,还有就是临近完成时,再把把关。

当初王瑶先生曾将他个人收藏的朱自清、闻一多部分手迹捐赠给北大档案馆,这回可派上了用场。展览中王瑶藏朱自清《陶渊明集》讲稿、王瑶藏朱自清《陶靖节诗笺》,再配上中国现代文学馆藏王瑶《读陶随录》手稿等,我相信很多参观者马上浮想联翩,明白王先生的师承。

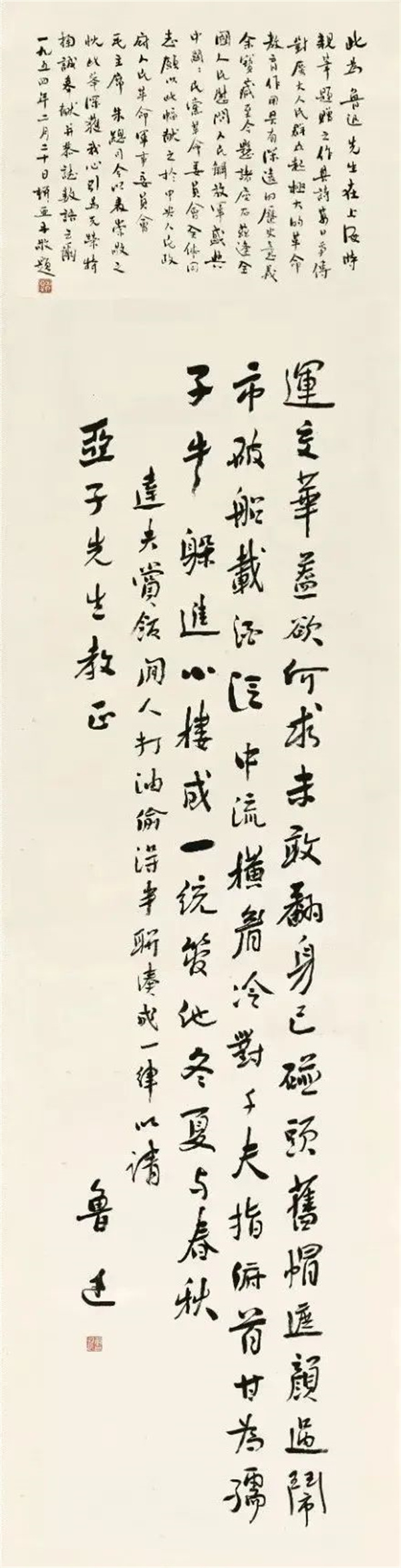

需要特别推荐的是展览中王瑶先生的一幅书法作品,虽系复制件,却颇为亮眼。那是1985年王瑶先生为上海社会科学院文学研究所研究员、鲁迅研究专家陈梦熊写的,内容是:“霭霭停云,濛濛时雨,八表同昏,平路伊阻。静寄东轩,春醪独抚。良朋悠邈,搔首延伫。/东园之树,枝条载荣,竞用新好,以招余情。人亦有言,日月于征。安得促席,说彼平生。”王先生早年编注《陶渊明集》,曾称:“《停云》四章,是咏思与亲友同饮而不得的。”四章中只选第一、第三,但意思完整,都是思念亲友,感叹人生,没有特别的指向,赠送给关系不太密切的人,也无大碍。记得那是王先生受人之托,不好拒绝,“录陶诗停云两章以应梦熊兄雅属。乙丑孟冬王瑶书。”

至于为何此时书写陶诗,既缘于他一贯对于陶令的崇敬,更直接的理由是,这一年7月30日至8月2日,为纪念陶渊明1620周年诞辰,王先生应邀到江西九江市参加陶渊明纪念馆揭馆剪彩仪式,出席首届陶渊明学术研讨会并作了讲话。多年前,某收藏家在拍卖会上见到这幅字,发来照片请我鉴定,我马上建议他买下。王瑶先生不以书法见称,坊间流传的作品不多,价格不贵,此幅内容甚好,且一眼断真伪。没想到的是,多年以后,我们办王瑶学术文献展,这幅字竟很好地派上了用场——放在谈论王瑶与陶渊明这一节,再合适不过。

从20世纪50年代到80年代,鲁迅都是王瑶主要阅读/讨论的对象,这方面的资料比较多,再三斟酌,最后选定了中国现代文学馆藏王瑶先生两篇重要论文的手迹——《论鲁迅作品与中国古典文学的历史联系》(1956)和《论鲁迅作品与外国文学的关系》(1973)。而这两篇统摄性的论述,正是人民文学出版社1984年版《鲁迅作品论集》的第一辑。

也有预想不到的收获,那就是策展人在调查中国现代文学馆王瑶文库时,发现1948年版《鲁迅全集》(鲁迅全集出版社)上面有好些批注,尤其集中在《坟》和《野草》两集,字迹很容易辨认,确实属于王瑶先生,只是批注时间不详。考虑到若干批注可与王先生的《论》(1961)相发明,展览时暂标为1961年。鉴于资料难得,中国现代文学馆领导灵机一动,印制了小册子《王瑶批注本》,发送给相关学者及友人,让很多受赠者大喜过望。

王瑶批注本《野艸》

这给北大校史馆的策展人带来很大压力,于是别出心裁,在展厅里悬下三条布幔,内容分别是鲁迅、陶渊明、王瑶的形象及王先生相关论著的手迹,既作为展览的分隔,也起引导作用。这个设计很好,微风吹过,人像影影绰绰,手迹若有如无,给人神秘而遥远的感觉。

除了照片、手稿、书法、图书、布幔、小物件等,要想让观众迅速进入规定情境,最有效的,莫过于复原王瑶先生那极具特色的客厅。不少追忆文章提及此客厅,因其室内陈设与布置很有书香气息。不过,我相信很多人都跟我一样,闭着眼睛也能想象王先生的客厅,可真要追问那箱装《四部丛刊》的数量与位置、鲁迅《自嘲》诗手迹的长度与宽度等,马上无言以对。

三

当初自信满满,可那些“如在眼前”的场景,真要复原,没有老照片的帮助,其实很难实现。平日里师友合影,镜头都是对准人物,客厅作为背景,只是露出一角。如今为了学术文献展,需要准确的方位与尺寸,一下子变得困难重重。当然可以随意布置,那样外行是看不出来的,可老学生多有健在者,很容易露馅。模糊的印象大家都有,精确定位却很不容易。翻查了很多老照片,终于找到夏晓虹1989年春节拍摄的一张师生合影,因取景角度不同平常,故得以呈现客厅的基本面貌。这张照片因而成为策展人的宝贝——不仅有资考证,帮助重建“虚拟的客厅”,而且可放置在书桌上,供参观者翻阅对照。

1989年春节在王瑶先生家书桌前(右起:王瑶、钱理群、陈平原、温儒敏)(夏晓虹摄)

王瑶先生不是收藏家,客厅悬挂的陶渊明画像和鲁迅诗手迹都是复制品,我告诉策展人,应不难找到原先的样本,据此制作就行了。因为,文献展不同于艺术展,其中的书画作品都只是示意而已,目的是制造氛围,起渲染与烘托作用。两位策展人都告诉我,这个要求不难实现。

这两个王瑶学术文献展,分别于今年5月7日与6月11日开幕。二展共享基本框架,但依据各自收藏及展厅情况,略有变化,其中也不无互相竞争的意味。先是文学馆的展览获得好评,我不敢怠慢,6月8日下午提前查看北大校史馆的布展情况。展板还没完全就绪,但基本面貌已经出来了,我逐个审核图片及说明,与策展人商量修改方案。突然间,我看到工人刚取回的装好镜框的鲁迅《自嘲》诗手迹,感觉有点异样,直觉是此条幅比文学馆的修长。赶紧拿出手机,查看现代文学馆展厅中的虚拟客厅,那边鲁迅《自嘲》诗手迹是四行,而这边是三行(不算题跋及落款)。这到底是怎么回事,为何同一幅字,排列方式不一样?这可让我惊出了一身冷汗。

对于学现代文学的人来说,鲁迅《自嘲》诗手迹,那是再熟悉不过的了。不仅是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的名联,更包括诗后的跋语“达夫赏饭,闲人打油,偷得半联,凑成一律,以请亚子先生教正”,专业研究者大都熟知,因鲁迅1932年10月12日的日记记载了这幅手书的由来。而且,“最近二十年,多种大型鲁迅手稿集刊行”,对于研究者来说,辨认真伪,应该很容易。

朋友中最为熟悉鲁迅手稿情况的,当属原鲁迅博物馆副馆长王得后先生,可他目前视力欠佳,不便打扰;同事高远东曾在鲁博工作过,近年还参与新编鲁迅手稿的课题审查,应该很有把握。我于是发信息请教:不算那删去的“以请亚子先生教正”,鲁迅《自嘲》诗手迹到底是三行还是四行,有没有可能存在多种版本。高教授的回复很直接:“鲁迅手书条幅,目前只有两种,不是三种。柳亚子这个,还有日本人持有的一个扇面。”“王先生家这个条幅是否王得后赠送的?如果是,这个三行改四行的版本可能是鲁博萧振鸣做的。不是上海书画社的水印作品。”

当天晚上,高远东又向在鲁迅博物馆工作30年、编辑出版过《鲁迅墨宝真迹》《鲁迅著作手稿全集》等的萧振鸣先生求证,得到的答复是:“这个不是我做的。六、七十年代(文革时期)多有鲁迅诗词的印刷品制作并售卖,是经过了重新排版,与原件有所不同。王瑶这一件应是那时制作的商品。我在张全国时期为展览做过宣纸复制品,是按原件复制的,大约有十件,那时馆里作为礼品赠人。”

我还是不放心,第二天一早,请策展人从中国现代文学馆王瑶文库调出当年家属捐赠的《自嘲》诗手迹,对照夏晓虹1989年初拍摄的照片,确认王瑶先生客厅西墙悬挂的,不是鲁迅博物馆按原件复制的,而是重新排版拼接,改三行为四行,故显得比较矮胖,大概是为了便于悬挂。

这就出现了一个有趣的现象:同样是复原王瑶先生客厅,其悬挂的鲁迅诗稿手迹,现代文学馆的矮胖(四行版)与北大校史馆的修长(三行版),其实各有可观。单就制作水平及真实性而言,自然是后者优先;可我更倾向于前者,因其接近我熟悉的王先生旧藏。好在这两件都是复制品,原件藏鲁迅博物馆,有兴趣的朋友不妨专门前去探访。

鲁迅手迹《赠柳亚子<自嘲>》,北京鲁迅博物馆藏

0

+1

0

+1